近日,“行走 观想 表达——韩子勇水墨作品展”开幕,如同打开一扇精神窗口——既有兵团农场少年仰望准噶尔盆地星空的记忆,又能感受到水墨创作者对“有意味的水墨”的痴迷。

著名文化学者韩子勇。记者赵剑尘 通讯员邢耀文 摄

从准噶尔盆地边缘的兵团农场走来,韩子勇的人生轨迹与中国当代文化发展进程紧密相连。他横跨多个身份,在文化领域笔耕不辍。近年来,他又潜心于水墨创作,以独特的视角和丰富的阅历,将胸中丘壑化为笔底乾坤,同时,进入剧本创作领域,创作舞剧《秀水泱泱》《龟兹》、歌舞剧《楼兰九歌》剧本。

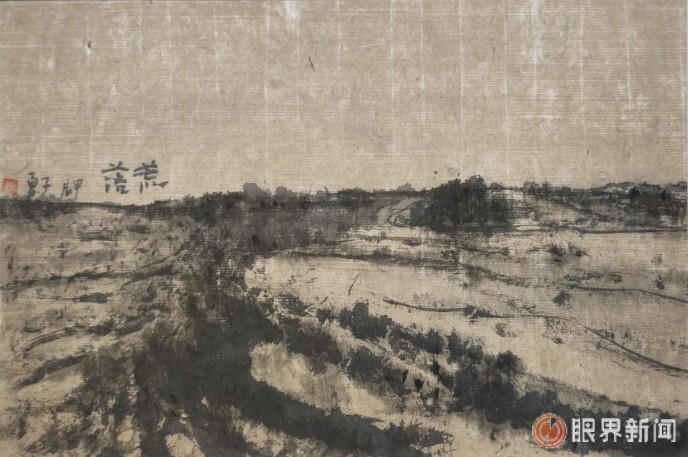

韩子勇中国画作品《大荒》。记者赵剑尘 摄

此次水墨作品展,让我们有机会与韩子勇这位集诗人、学者、管理者、艺术家于一身的文化学者深度对话。探寻他跨界创作背后的哲学思考,聆听他对新疆这片土地的深厚情感,以及对中国当代艺术走向的独到见解。

新疆是永不枯竭的灵感之源

记者:您早年从新疆文艺领域起步,新疆这片土地如何塑造了您的学术与艺术道路?

韩子勇:回望大学入学前,我们那一代人并未接受过系统、扎实、严格的基础训练。时值国家恢复高考,是改革开放为我们提供改变命运的机遇。我复读一年,跌跌撞撞地考进新疆大学政治系。我对文学的热情始于高中时代,那时便已开始尝试诗歌、小说的创作。进入大学后,视野大开,疯狂阅读课外书籍。同时对文学和艺术的热情更加高涨——我甚至担任了新疆大学“新疆人诗社”的社长。在校期间,我不仅写诗发表诗歌,也曾发表一些小说,同时背着画夹参加美术培训班。

韩子勇中国画作品《荒落》。记者赵剑尘摄

大学毕业,我被分配到政府部门工作。严肃的工作氛围似乎与写诗、画画不甚相宜,便将重心转向了文学评论。随着理论研究的深入,我幸运地获得国家社科基金的青年资助项目的支持——彼时国家社科基金刚刚设立,机会寥寥,我记得那一年青年项目西北获批的只有5个,一万多元的项目资助资金,在当时不少了。因为这个项目,倒逼我展开稍具规模的文学研究。项目结项后,我自然希望能将成果出版。但作为无名之辈,出版之路充满坎坷。我前后三次向中华文学基金会的“21世纪文学之星丛书”提交资助申请,又每一次都根据反馈意见不断修改完善,直至通过资助评审。最终,我的专著《西部:偏远省份的文学写作》由百花文艺出版社出版。

书出版后不久,恰逢启动第二届鲁迅文学奖评选。我并未主动申报,是新疆作协的老师认为这本文学理论专著还有价值,帮我填报了申报表。2001年,令我倍感意外且荣幸的是,这本书获得了第二届鲁迅文学奖。鲁迅文学奖每四年评选一次,涵盖短篇小说、中篇小说、诗歌、散文、文艺理论及文学翻译等多个门类,每个类别仅评出四年中出版的五部作品。此书获奖,对我是莫大鼓励。我非专门从事文学理论研究,能得到全国评委的认可,不仅是对我的肯定,更在一定程度上反映了新疆文学理论研究的学术水准得到业界认可。

在领奖后,会间闲聊,我特意向著名评论家谢冕老师请教,问他为何对我的书青睐有加。他的一番话令我印象深刻,“当学界忙于搬运西方理论时,真正独创性的研究实属凤毛麟角,你在新疆,恰恰是个优势,不随波逐流,反而能长成自己的样子。”其实,我始终是个业余的写作者、研究者,以业余之姿,获专业奖励,让我清晰的认识到,不要给人生划界,所谓门类、专业之类,在猛烈的创造面前,并不存在。面对新的世界和无限可能,每个人都是“业余”的。

记者:从文学理论跨界到文化管理,最大的转变是什么?

韩子勇:也是在这一年,我通过参加自治区首次公开选拔厅局级干部,出任自治区文化厅副厅长。新的管理岗位上,迫使我接触和参与到更加丰富的文化艺术门类内部,策划组织音乐杂技剧《你好,阿凡提》、音乐剧《冰山的来客》、大歌舞《洒满阳光的新疆》、话剧《大巴扎》等重要剧目创排演出,组织推动“木卡姆”“玛纳斯”等申报世界非物质文化遗产,组织中国新疆国际民族舞蹈节等重大文化艺术活动。

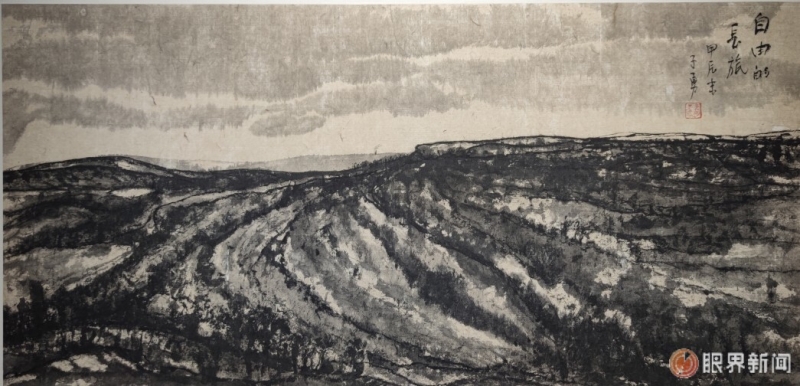

韩子勇中国画作品《自由的长旅》。记者赵剑尘 摄

我是那种乐意深入事物内部、了解其内在规律、直接上手干的人。是新疆这片神奇的土地,给了我不可复制的人生舞台和难忘的生命经历,我是被它一点点撑大、灌满、夯实、滋养而成的,包括画画,我一旦铺纸研墨,脑子里浮现的,是驱车在新疆大地上的旷远苍茫。一个人,尘埃落定、排除杂念之后,最后留给你的,就是岁月的蒸馏。回首我的职业生涯,我这一生奉献给了文化事业,始终扎根于文化艺术领域,在不同的岗位上耕耘。

记者:在您跨越如此多领域的职业生涯中,您觉得最大的挑战是什么?

韩子勇:每一次身份转变都带来全新的挑战。最大的考验来自于持续跨越不同领域和角色所带来的压力。担子的重量在不断叠加,要求我要坚持政治性、艺术性、人民性相统一,把方向性目标落到具体的工作中。后来到北京工作,挑战更大一些,先后经历的一些单位,都是我不熟悉的领域和部门,在中国对外文化集团,是一家文化央企,随后主持国家艺术基金管理中心的创建,是从无到有,堪称我国艺术资助体系的里程碑,作为拓荒者,这无疑是一项巨大的挑战,很多具体事务都需要亲力亲为。之后任职中国艺术研究院,同时,兼任中国非遗保护中心主任,这是集艺术研究、艺术创作、艺术教育、艺术传播、文化智库等多种复合功能于一体的重要事业机构,地位尊崇重要、名家大师云集,组织管理复杂,对我这样一个“外来者”挑战前所未有。

我职业生涯所做的最后一项重要工作,是主持中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆的建设、开馆和运营,这项工作填补了国家级工美馆、非遗馆的空白,三年的建设和开馆,遇到困难不可尽述。我的体会是,干任何事,必须全力以赴。

记者:您如何面对这些持续不断的挑战?

韩子勇:每一次挑战,也伴随着每一次身份的转变与职责的拓展。但正是在这种不断探索和实践的过程中,我们才能持续地学习、补充、培养和提升自己的能力。不是一切都规划好了才去干,而是先干起来,边干边学,边学边完善。这份挑战,既是压力,更是成长的动力。因为每一个阶段都有它独特的未知和需要全力以赴去克服的困难。

人这一辈子,能做成的事不多,得知道自己有几斤几两,任何时候,都离不开上级支持、同事帮助和时代环境,但天助自助者,只要埋头干事、事不避难,就有发挥的天地。我喜欢什么都试试,不喜欢重复性工作。

心灵的放松也是高度的专注

记者:“触类旁通”,这是否也是您从文学创作到绘画创作的过程,有一种核心凝聚,形式多样的感觉,正如您的水墨作品,充满了自由和个性。

韩子勇:在这次个展的自述中,我这样写道——一个人的生命,就像一块小小的土地。人生不过百年,最终都是灰飞烟灭,复归于忘川。这生命之土,难以描述,有父母、祖先甚至整个人类的基因,有后天的自我疯长和社会的猛烈浇灌,是那样复杂、隐秘、不可知。这生命之土,到底能生长出什么?谁也说不清。回顾我自己——我自己这块生命土地,经常感到荒生野长的无奈与庆幸:既有草蛇灰线、伏脉千里、冥冥中的命中注定,更有旁逸斜出、陡转横移、柳暗花明的意外得失。60多年的耕耘,无法规划但同样茂盛,虽有杂草丛生但最终也长有别致的树木和果实。

我写过诗、散文、文学评论、音乐随笔、美术随笔、政论文章……这些都是业余时间生长出来的果实。这两三年,从工作岗位退下来,又开始写剧本、画水墨。所有这些工作之外的东西,同时生发或渐次萌出,散云往复,白驹过隙,就像一幅变幻不定的云图。

韩子勇中国画作品《孤烟直》。记者赵剑尘 摄

我是业余的。做一切事、包括不同岗位上的不同工作,都像是业余的,跌跌撞撞又勇往直前,唯有热爱不可辜负。人生本就是一次性来过,谁又能是专业的呢?其实,就个体而言,相对于整体、宇宙、永恒之主宰,就连生命本身都是业余的,“如梦幻泡影,如露亦如电”。我画画,正如展览的标题所示:行走、观想与表达,是我生命旅程中难忘的经验、复杂的心象,最后用水墨的方式尽可能地显影出来。一次画不好就多画几次,一张画不好就多画几张,直到稍有满意。

确实,无论是早年的文学创作、后来的文化管理,还是如今寄情于水墨,它们在我看来,都是对生活、对人性的观察与感悟,是对美、对真理的追寻与表达,但它们殊途同归。所谓自由,本质上是一种放松的状态。倘若在艺术创作时无法达到这种放松,那艺术之路基本就会困难重重。但我所说的放松,绝不是心灵的松懈,也不是随意潇洒、放弃专注。恰恰相反,这是一种高度集中的专注,是全身心毫无保留的投入。唯有在创作过程中真正实现这种放松,才是抵达了自由创作的真谛。

真正能打动人心的艺术,从来不是依靠技巧堆砌。艺术的魅力在于触动心灵,只有将自己的心灵毫无保留地投入其中,才能引发他人心灵的共鸣。无论是国画、版画、油画,还是雕塑,技巧固然重要,它是我们一生都需要不断学习和追求的。然而,艺术的大道在于心灵的表达。心灵才是艺术创作的源头活水,是赋予作品生命力的关键所在。

记者:无论您在哪个工作岗位,文学和文化艺术领域的创作一直没间断,您在繁忙的工作中保持高产的秘诀是什么?

韩子勇:关键在于相互调节,寻找一种内在的平衡。时间对每个人来说都是公平的,一天只有二十四小时。很多人会觉得,一旦工作繁重起来,就根本没有时间去创作、去写作,或者去画画了。但我恰恰认为,越是繁忙,越需要这种平衡和调节。

为什么这么说呢?因为有时候,你所从事的工作本身,就和你的创作领域高度相关。比如我身处文化艺术领域,无论是担任领导职务,需要解答大家的困惑,制定发展规划,还是处理具体的管理事务,难道这些不需要深入的思考吗?这些思考的过程,本身就是一种积累、一种沉淀。

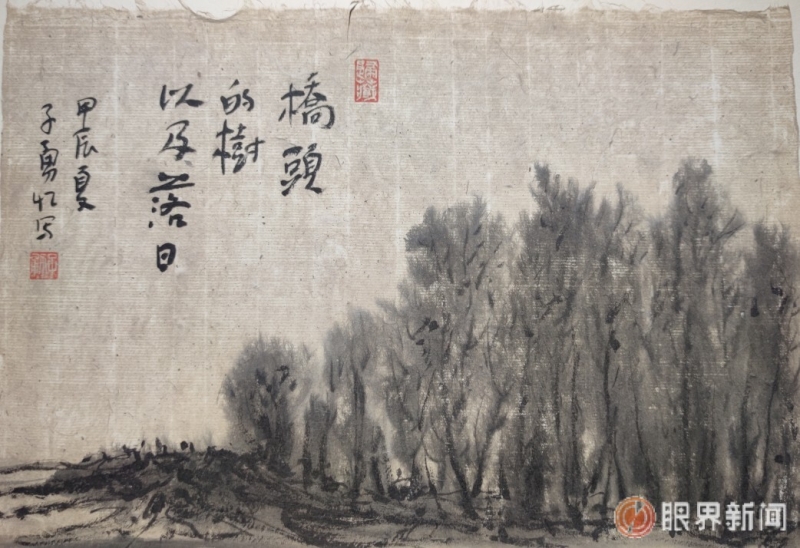

韩子勇中国画作品《桥头的树及落日》。记者赵剑尘 摄

当然,思考的成果可能表现形式不同:在行政管理层面,它可能体现为一项政策、一套制度、一个程序,或是一个详细的方案;而在文化艺术创作这边,它则可能转化为一篇诗歌、一篇评论、一幅画作,或者一个剧本。这两者看似不同,但其内在的思维逻辑和对事物本质的洞察力,是相通的。

我认为,两者之间并不矛盾,反而是相互滋养的。工作要求我从宏观角度审视文化生态,了解艺术发展规律,这无疑为我的创作提供了更广阔的视野和更深厚的素材。而创作本身,又让我保持着对艺术最敏锐的感知和对生活最细腻的体会,这反过来又能更好地指导我的管理实践,让我不至于脱离艺术的本真。所以,与其说是“挤时间”创作,不如说是在工作与创作之间,找到了一个动态的、流动的平衡点。它们不是对立的此消彼长,而是可以并行不悖,甚至相互促进的。

在热爱的路途上永不停歇

记者:您的作品涵盖了理论研究、艺术随笔、诗集,甚至您还有绘画作品被收藏。这种跨领域的创作,是基于您对艺术的哪种理解?

韩子勇:黄河九曲十八弯,无需理由。它为什么走出一个巨大的“几字弯”,直抵阴山——是为了拥抱更广阔的大地,如同母亲之爱,努力伸出长长的臂弯。

我觉得,一个人的所有能力中最重要的,其实是热爱。

很多人或许不认为热爱是一种能力,但对我而言,它恰恰是所有能力的基石。热爱就像太阳,没有那么多复杂的原理,却简单而有力。一旦它在你心中燃烧起来,那份光芒便会自然而然地散发出来。一个人如果真正热爱生活、热爱工作、热爱创造,他便能克服重重困难,勇敢地去追逐自己内心真正渴望去做的事情。

热爱是生命的原力。我们每个人都应该努力去唤醒自己生命中的这份“原力”,而这种原力,就是我们对生活、对事业、对一切美好的事物所拥有的那份炽热的爱。你所看到的劳动、创造、发现,以及那些不懈的努力工作和投入,它们无一不是由这份深厚的热爱所驱动的。

每个人都拥有一捧土,每个人都从这土中吮吸自己的生命。无论这块土地是肥沃的江南,还是条件并不优越的戈壁滩,都应该珍视,从而塑造独一无二的自己。戈壁滩有它独特而了不起的生命力,它不会在江南沃土面前感到羞愧,它有属于自己的自然精神,被长风吹拂,被日月照耀,那是一种怎样的积蓄和等待呀,一旦给他一场雨,荒芜的土地上便会立刻生发出勃勃生机。这种坚韧、顽强、蓄势待发的力量,同样弥足珍贵。

记者:在您看来,艺术的本质是什么?它能给我们普通人带来什么?

韩子勇:艺术的本质,归根结底是人的本质。我常说,艺术就是热爱、创造与自由的结晶,这三者构成了艺术最本真的内核。艺术之所以为艺术,正因其不可复制性——每一件真正的艺术作品都应当饱含生命的律动,都应当直抵人心。这种生命力源于创作者对生活的热忱,对自由的向往,这不正是最纯粹的热爱吗?

韩子勇中国画作品《秘境》。记者赵剑尘 摄

就像我们今天探讨的,艺术与生命本就同源共生。艺术就是生命的诗意表达,是热爱在创造中的绽放,是自由在形式中的栖居,最终达到一种“自在”的境界。普通人通过艺术,能够触摸到生命最本真的状态,在审美体验中获得精神的升华与解放。

记者:如果让您给正在追求艺术梦想的年轻人说几句话,您最想说的是什么?

韩子勇:永不停歇。无论是埋头读书,还是踏实工作,或是经营生计,甚至是在文学艺术的天地里耕耘——生命的意义,就在于始终保持着创造的姿态。

艺术不是高高在上的殿堂,而是扎根于生活的土壤。你读过的每一本书、走过的每一条路、经历的每一次挫折,都会成为你创作的养分。真正的艺术,源于对生活的深刻体察,源于对生命本真的永恒追求。

所以,不要停步,不要熄火。只要还在创造,生命就永远鲜活。